BAGAGEM PARA A VIDA:

MISSÃO DE PAZ EM MOÇAMBIQUE

Raquel Ramos

especial para Francisca Edição 22

A executiva Inge Doubrawa Fernandes, 73 anos, é mãe de dois filhos e tem duas netas. Casada com Gil Fernandes, divide residência, desde 1992, entre Joinville e Portugal. Cidadã do mundo, já morou em Paris e nos Estados Unidos, mas a experiência mais eloquente de sua trajetória pessoal deu-se no período em que esteve nos campos de guerra, na África, em ação humanitária. Tudo começou muitos anos antes, em Brasília. Na década de 1980, a construção civil desenvolvia-se intensamente na capital do país. O espírito empreendedor e sua ligação com a empresa de metais sanitários Docol levaram-na à gerência de um escritório de representação e vendas no Distrito Federal. A transferência trouxe novas amizades – e ela conheceu Gil. “Em 1987, ele veio para o Brasil, como representante da Unesco. Um amigo nos apresentou, saímos juntos, namoramos e, em 1991, nos casamos”, conta.

O primeiro país para onde viajou como esposa do diplomata foi a França, onde o casal permaneceria até 1992. Na época, decidiram comprar um apartamento em Portugal. A intenção era que todos os filhos fossem morar lá: os dele e os dela. Acostumada a viajar como turista para os Estados Unidos e a Europa, incluindo a Alemanha – onde ficou para estudar e, por três vezes, foi bolsista do governo alemão e do Instituto Goethe –, ter endereço em outro país não era novidade para a joinvilense. Ainda na França, seu marido aposentou-se pela Unesco e logo começou a trabalhar na Organização das Nações Unidas (ONU), em uma Peacekeeping Operation – como se denominam as operações de manutenção da paz após conflitos militares. “A ONU zela para que as partes em conflito cumpram os acordos de paz assinados”, explica Gil. “Ele foi primeiro para Moçambique. Três meses depois, eu me inscrevi no programa de voluntários para a missão de paz em países saídos da guerra, e fui para junto dele”, relata Inge. Quando começa a expor os fatos sobre sua vida na África, passadas três décadas, ela ainda se emociona. Procuro saber o que mais a impactou naquele contato inicial. Como foi a adaptação de quem trocou países de Primeiro Mundo pela África? “O que mais me chocou foi a miséria”, responde, sem hesitar. “Mesmo em Maputo, a capital do país, faltava tudo, inclusive alimentos”, recorda-se. “As pessoas iam ao supermercado e nada encontravam para comprar. De repente, aparecia lata de marmelada; então, em todas as casas, encontrávamos marmelada para comer.”

Por conta do cargo diplomático do marido, Inge podia comprar alimentos em um mercadinho que a ONU mantinha nos acampamentos. Apesar das dificuldades, reconhece não ter vivenciado os piores dias de escassez. “Na época, já se encontrava peixe, porque haviam ‘desminado’ (tirado as minas) os lugares onde as ‘peixeiras’ funcionavam.” A alimentação era peixe e camarão. “Às vezes, apareciam ovos da África do Sul e o povo corria para comprá-los”, descreve sorrindo, como quem se admira ao lembrar da carência de um alimento tão comum. Comiam pirão, peixe, banana cozida.

Durante o período em que Gil viajava pelo interior, ela ficava em casa, enquanto os colegas moravam em acampamentos, barracas ou contêineres. Mesmo em situações de dificuldade, as pessoas não deixavam de ter uma vida social. “A esposa de um amigo me contou que, no auge do conflito, ela e as amigas iam se encontrar no Polana, único hotel que não foi destruído durante a Guerra da Independência e, depois, pela Guerra Civil. O prédio havia sido saqueado, como outros edifícios, no pós-guerra, mas se mantinha em pé. Ela e as outras levavam de casa o seu prato, sua comida, sua bebida, seu copo. “Reuniam-se pelo simples prazer de conviver entre amigos”, descreve.

Inge Fernandes é uma pessoa de rotina simples. Veste-se com discrição minimalista. É do tipo que, no dia a dia, busca almoço no buffet por quilo. A vida sem ostentação parece não condizer com a criação de quem desfruta de padrão socioeconômico alto – ou talvez seja justamente por isso que ela mantém esse comportamento. Estudou nas melhores escolas e tem conhecimento e hábitos sociais de quem sabe receber com requinte. Na África, por vezes, constrangia-se quando sabia que alguém podia aparecer e nada tinha para oferecer. Lá isso era normal: “Se só há água, então vamos tomar água”, costumavam dizer.

As diferenças de ordem social eram sem precedentes para a brasileira. Alugar um imóvel com os empregados do morador anterior na casa, por exemplo, era algo normal por lá nos tempos de guerra. “Em Moçambique, moramos numa casa já com dois funcionários. Um de nome Chico, e o cozinheiro, o Seu Sebastião.” Indago o motivo, e ela responde categórica: “Porque eles eram muito pobres. Se fossem mandados embora, com a mudança do inquilino, não teriam onde moram nem o que comer. Assim, continuavam na casa, com o emprego e recebendo seu salário”. Inge vê a situação como uma questão humanitária, uma forma de sobrevivência. “Nunca pensei que fosse do jeito que é, com tanta miséria”, recorda-se, daqueles tempos em que faltava até um teto para a maioria. Por outro lado, confessa que, neste mundo tão carente de bens materiais e condições de subsistência, jamais se sentiu insegura ou com medo. “Esse meu lado aventureiro é herança de família: meu pai era assim, de fazer acontecer e enfrentar”, acrescenta Inge.

A conversa saltou para a ação de Inge na África. Tanto a Guerra pela Independência quanto a Guerra Civil já haviam terminado, e a atuação da joinvilense foi em missão de paz. A primeira função que desempenhou foi a de levantar o número de moradores de Maputo e cadastrá-los, para que fizessem o título de eleitor. Só assim poderiam votar. Isso marca o início da era das eleições de Moçambique e a permanência de Inge por dois anos e meio naquele país. Foi então que conheceu Abina, uma irlandesa da mesma idade que a sua, de quem se tornou amiga e companheira de trabalho. Essa é uma das lembranças marcantes que emocionam. Histórias, aventuras e experiências continuam latejantes na memória. Triste, lamenta ter perdido contato com a amiga.

Moçambique se preparava para as primeiras eleições. Desde o final do período de colonização, quando os portugueses foram embora, a Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) começou as operações na província de Manica. Isso foi em 1975, após a Independência. A Renamo era um grupo de guerrilheiros que lutavam contra a Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), movimento anticolonialista, de orientação socialista, que assumiu o poder após a independência.

O conflito civil começou em 1977 e morreram cerca de 1 milhão de pessoas. A região, à época, recebeu civis de vários países para ajuda humanitária. Com o fim da guerrilha e a assinatura do tratado de paz, essas frentes de libertação transformaram-se em partidos políticos. E isso tinha que ser monitorado, para que pudessem ocorrer as primeiras eleições. As pessoas deixaram de ser guerrilheiras e adquiriram direitos civis.

A missão da qual Inge participaria recebeu o nome de Onumoz, uma operação das Nações Unidas em Moçambique, e durou de 1992 a 1995. Tinha como objetivo facilitar a aplicação dos acordos, controlar o cumprimento do cessar-fogo e supervisionar o processo eleitoral. Esse trabalho era feito em todo o país. Inge havia sido designada para atuar na grande Maputo e, junto com ela, estava Abina, sempre com Youssef, um policial egípcio. Com o fim da guerra, uma parte da população saiu dos campos de conflito e migrou para a capital. “A cidade estava toda destruída e, à sua volta, formou-se uma enorme favela”, conta. Não era permitido andar sozinha na rua. “Sempre estávamos em duas pessoas, e esse policial egípcio nos acompanhava na maior parte do tempo.”

Sobre o caos generalizado, com o fim da guerra, continua: “Era lamentável. Todas as residências usadas até então pelos portugueses, durante o período colonial, foram abandonadas”. O desespero da população guerrilheira que chegava era tanto, que entravam nas casas, arrancavam o taco do assoalho, portas, tudo que fosse de madeira, para fazer fogo e usar como lenha para cozinhar. Mesmo compreendendo a necessidade do povo, ela sente tristeza pelas atitudes de vandalismo. “Eram casas maravilhosas, que cheguei a visitar, e vê-las daquele jeito causava enorme tristeza”, descreve.

Quando havia comícios políticos, era necessário que as duas parceiras, mais o policial, fossem às ruas para eventuais intervenções. “Em certa ocasião, estava em pé, assistindo aos fogos, e senti uma pessoa me puxando pelas pernas da calça. Quando olhei para baixo, eram Abina e Youssef que haviam se jogado debaixo de um carro e estavam me arrastando para que eu me protegesse”, relembra. Os tais “fogos” eram, na realidade, tiros de fuzil AK47 – que ela nunca havia visto antes. “Quando dispara, aparece um clarão de cor laranja, parecendo fogos de artifício.”

Difícil imaginar uma mulher de estatura média para pequena, aparentemente frágil, em tal cenário de risco. Ela garante: “Aquilo aconteceu várias vezes”. Situações que parecem inconcebíveis para quem está ouvindo tudo, sentada em um confortável sofá, numa sala com ar condicionado, de frente para a Serra do Mar. “Vimos coisas horríveis”, continua. “Um posto de recenseamento em cima de lixão, e as pessoas moravam ali… Andávamos extenuadas por entre vidas cansadas de não ter o que comer, vazias de esperança, e pisando sobre toda aquela sujeira no chão, ainda que tivéssemos calçados, mas eles, não.”

Várias vezes, mesmo com carro de tração nas quatro rodas, viam-se em meio a atoleiros. Na hora de pedir ajuda, a brasileira, por falar português, era quem tomava a dianteira para se comunicar com os moçambicanos. “Isso facilitava me entender com eles, até porque eles gostam dos brasileiros.” Lembra que tinha de destravar o mecanismo manual da tração 4X4. Alguns homens próximos trouxeram pedaços de madeira para colocar sob os pneus, empurrando até o carro sair.

A tarde se estende e, naturalmente, abre-se espaço para discorrer sobre o cotidiano na África. Mesmo em meio à situação caótica, até conseguia manter cuidados simples com a própria vaidade. “Cansei de ir para o salão de cabeleireiro em Maputo, tendo que levar o meu balde ou garrafão com água para lavar o cabelo quando queria cortar.” Mas, rapidamente, ela volta ao relato da vida de missionária: “Quando finda uma missão, os observadores internacionais vêm para se certificar de que o clima de paz está realmente estabelecido”.

Os observadores são pessoas de renome na política internacional. Estiveram lá Bill Clinton, Jimmy Carter, entre outros. Da passagem de Carter por Moçambique, um evento interessante. Em um ponto da capital onde o ex-presidente dos Estados Unidos estava, houve uma briga e o exército indiano, a serviço da ONU, teve que se deslocar para restabelecer a ordem. Porém, eles não sabiam chegar ao local do incidente: “Eu conhecia bem a região e fui com a Abina para ensinar o caminho até a região do conflito. Eu dirigia o jipe e minha colega ia sentada ao lado. A gente olhava para trás e via aquele caminhão do exército, cheio de soldados armados nos seguindo…”

É assim que Inge resgata aquele momento: como se descrevesse uma cena de filme de aventura. Palavra por palavra, parece se surpreender com as próprias lembranças. Ao mesmo tempo em que ri, mostra-se admirada pelos riscos que passou, e simplifica assim: “Nada daquilo me dava sensação de medo”. Insisto, querendo saber qual situação de perigo extremo possa ter experimentado, a ponto de pensar que poderia morrer. Com firmeza, ela responde: “Nunca, nunca tive essa ideia”. Inge tinha 45 anos. Como esposa de diplomata, ela poderia ter viajado e acompanhado o marido por toda a África, sem se envolver em missões humanitárias. Mas, com a carreira profissional que deixou no Brasil, jamais abriria mão de um desafio. Depois de algum tempo, foi contratada pela ONU, recebia um salário – como ajuda de custo – de US$ 2 mil ao mês. Era o período em que um dólar, no Brasil, valia R$ 1, início do Plano Real e do governo Fernando Henrique. O que a atraía, portanto, não era a remuneração.

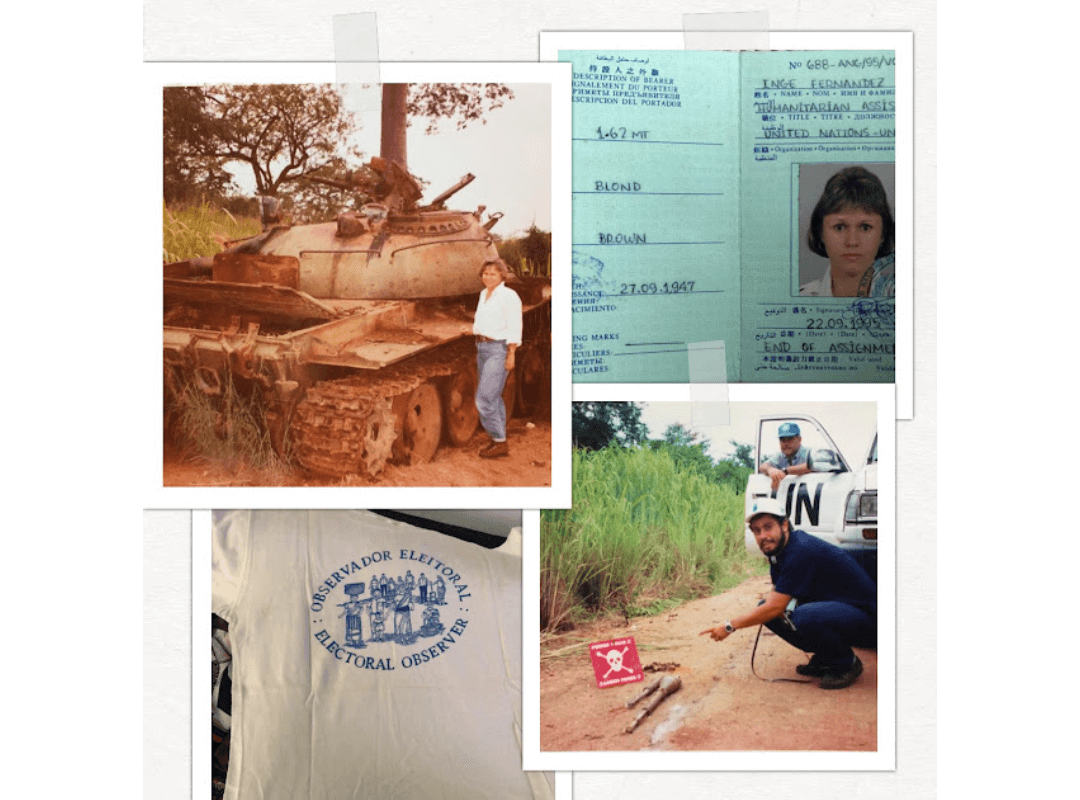

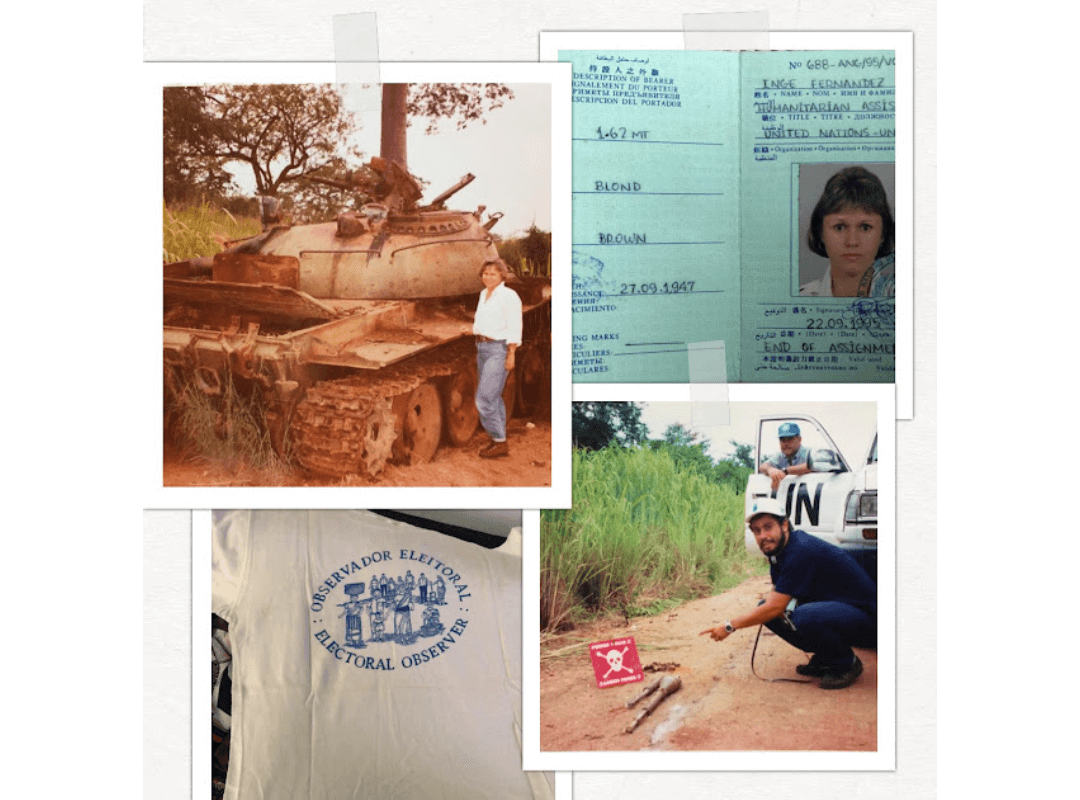

Fotos, objetos e lembranças

Na sequência, as recordações são ilustradas por fotografias e objetos, expostos sobre a mesa central da sala – prova de que me aguardava para contar sua história. Sobre a primeira das fotos: “Aqui é a Ilha de Inhaca. Só era possível chegar de helicóptero militar, aqueles modelos sem as portas, abertos nas laterais, em que os passageiros iam presos por cintos de segurança, colados à parede do helicóptero. Hoje, a ilha é um centro turístico, mas, na época, não havia nada”. Foram para lá três ou quatro vezes e, numa delas, aconteceu mais um de tantos incidentes que, após vencidos os obstáculos, tornaram-se engraçados. O único meio de transporte possível na ilha era um trator. Detalhe: “O motorista adoeceu e, quando chegamos, nosso helicóptero foi usado para transportá-lo ao posto médico em Maputo”.

As duas ficaram lá, paradas, sem saber o que fazer, mas certas de que precisavam cumprir a tarefa de visitar os habitantes da ilha em suas casas. Sempre com bom-humor, Inge prossegue: “A Abina foi logo dizendo: ‘eu não sei dirigir isso’, mas comentou que já tinha visto o pai guiar um trator e que só havia duas marchas: frente e ré”. A joinvilense respondeu: “Também nunca dirigi, mas vamos fazer esse trator andar”. Abina orientava, Inge executava. Sob risos e se divertindo entre as recordações, descreve a cena, movimentando pés e mãos, revivendo aquele momento: “Botei a primeira marcha e, como só tem dois pedais, um para acelerar e outro para frear, consegui dirigir o trator”, ela compartilha, com expressão de orgulho.

Não são apenas fotos e objetos de arte que Inge mantém em casa até hoje. Ela preserva verdadeiras relíquias da sua atuação em terras africanas, como o documento de identificação para a missão Unavem, a camiseta da missão Onumoz e a de Observador Eleitoral, de 1994. Há, ainda, as capulanas com as cores da Frelimo e a foto de Joaquim Chissano, e a do partido Renamo, com a imagem de Afonso Daklama. Pausa para o café, e voltamos ao assunto que me levara ali. Foi entre os doces servidos à mesa, que continuei ouvindo as amargas histórias da África em guerra, da pacificação, das guerrilhas, do “desminar” e da eleição de Nelson Mandela, contadas por aquela que poderia ter levado a vida tranquila que sua posição permitia. Nascida em família tradicional, a menina Inge, filha de Edmundo e Rosa Doubrawa, estudou no Colégio Bom Jesus, e se fez mulher desbravadora de conceitos e preconceitos. Em alguns momentos, ouvi relatos do casal sobre assuntos que mereciam tratamento cauteloso por conta da posição diplomática que Gil exerceu, como quando receberam instruções da ONU para que integrantes das missões de paz não dessem informações a jornalistas: “Se muito do que a gente dizia e fazia fosse divulgado, poderia prejudicar o país onde estávamos”.

Na continuação, falávamos não só de guerra, mas de amor. A todo momento, Inge usa a primeira pessoa do plural, evidente demonstração do sentimento de carinho, cumplicidade, respeito e admiração pelo marido. Gil é um homem mais reservado, que domina sete idiomas, incluindo o português. Objetiva, Inge se volta para mim e comenta: “Você não sabe o quanto de história ele conhece e já viveu”.

Deixa de ser segredo que ele está escrevendo um livro de memórias. Quis saber mais sobre esse homem, hoje com 84 anos. “Quando o conheci, ele já era diplomata”, conta Inge. Com a convivência, ela foi conhecendo a rica história da vida dele: “Gil lutou para que as colônias de Moçambique, Angola, Guiné Bissau e Cabo Verde se tornassem independentes”. Filho de pais cabo-verdianos, nascido na Guiné Bissau, seu pai era administrador na colônia, onde havia também um governador português. Numa família de condição social alta, o pai pôde mandar as filhas para estudar em Portugal, como faria com Gil anos mais tarde.

Porém, a ida dele não foi exatamente nas mesmas condições tranquilas das irmãs. Envolvido com o movimento de libertação, ficou sabendo que seria preso pela Polícia Política Portuguesa (Pide), do governo de Antonio de Oliveira Salazar. Assim, embarcou em um voo com destino ao Senegal, onde permaneceu por dois anos, até conseguir bolsa de estudos para os Estados Unidos, fornecida pela Embaixada Americana em Dacar, por meio do African American Institut, de Nova York. As ameaças não intimidaram o jovem, que continuou a luta em favor da liberdade dos africanos e passou a fazer parte do grupo de representantes pela independência dos países dependentes de Portugal.

Gil morou no Cairo por quatro anos, de onde se deslocava para outros pontos da Europa e do Oriente, sempre com o mesmo objetivo: a liberdade do seu povo. Depois, viveu em Estocolmo. Nesses países, assim como na Inglaterra, angariava fundos para as lutas pela independência, junto com os comitês locais de apoio contra o colonialismo.

Povo alegre, apesar da miséria extrema

Voltando aos anos da África, Inge compartilha uma percepção tocante sobre aqueles tempos: “Na África, há uma pobreza extrema que, aqui no Ocidente, não conseguimos nem imaginar. Ainda assim, eles estão sempre sorrindo, dançando, e o que mais me chamou a atenção é que os bebês quase nunca choram amarrados à mãe. Vivem em favelas de nome ‘musseques’ – sem comparação com as nossas –, onde as pessoas andam com o pé no barro, dormem no chão sobre esteiras de palha trançada…”

Inge conta que, quando as mulheres iam para o hospital dar à luz, tinham que levar de casa a própria esteira para se deitar, o balde, os panos e a água. Quando saíam, juntavam tudo e carregavam de volta. Acrescenta que “lá era normal a mulher ter filho sozinha, sem ser casada. Dessa forma, ela mostrava que era fértil. A mulher fértil vale muito para eles. Isso fazia parte da mentalidade de da cultura africana à época em que vivi lá”.

Ainda hoje, ela fica indignada: “É inacreditável. A gente não imagina que isso exista. São situações cruéis, e mesmo assim elas são felizes”. Inge relembra com admiração a bravura da africana: “Nunca presenciei, em Moçambique, em meio à população mais pobre que pudesse existir, uma única mulher se queixando da vida. Em todas as favelas por onde andei, encontrava as crianças amarradas em ‘capulanas’ ao corpo da mãe. Não se via agressividade dos pais com as crianças. Cada qual com seus problemas familiares e tragédias pessoais, ainda assim um país de gente alegre”, conta. “Só trabalhei na cidade, mas o que vi foram crianças magras, desnutridas, com aqueles olhos enormes saltados dos rostos magros, brincando com bolotas de casca de coco como se fossem bolas de futebol. Imagine como devem ser as que vivem no interior…”

De outra parte, guarda a imagem de um povo submisso à pobreza e ao domínio, imerso de um sistema colonial. Sofriam com as guerrilhas, sempre acostumados a servir: primeiro a um, depois a quem viesse a assumir o governo do país. Sem conhecer outra realidade, viam aquilo como normal. “Nós é que tínhamos que reconhecer e fazê-los perceberem que deviam mudar de comportamento”, reflete Inge. Não se viam brigas, violência ou crimes. “Mesmo entre tantas guerrilhas, entre eles próprios, havia paz”, observa. O marido traz um registro pesado do que viu na África: “As pessoas não podiam plantar, porque os campos eram minados. Quantos perderam perna por andar sobre aqueles campos?”, e completa: “É horrível ver gente mutilada por todos os lados, sem saber quando e onde acontecerá o próximo acidente”.

Os anos seguidos entre cenas de miséria não endureceram o olhar de quem estava por lá. Inge conta que ela e Abina sempre conversavam sobre isso, quando viam, por exemplo, garotos com uma só perna jogando bola. “Isso que eles mostram”, referindo-se aos documentários reproduzidos pela televisão, “é assim mesmo, uma miséria que dói”. E faz um elogio ao Médicos Sem Fronteiras, “pessoas maravilhosas, voluntários que se dedicam a trabalhar para amenizar, o quanto podem, o sofrimento daqueles indivíduos”. Inge segue discorrendo sobre fatos ainda vívidos na memória: “Em certos dias, via-se tanta miséria que nós pensávamos: ‘não é possível que, com tudo isso, essas pessoas sejam capazes de rir, ainda brincam, namoram, fazem filho no meio de tanta desgraça”.

Passagem por Johannesburgo

Antes de começar a missão em Moçambique, Inge foi designada para auxiliar os colegas em Johannesburgo, a maior cidade da África do Sul, dando apoio à continuidade da organização do período pré-eleitoral. Pela primeira vez, ela confessa: “Passei por situações em que senti medo”. Em Johannesburgo, no ano de 1993, quando já se vivia o fim do apartheid, o clima era tenso. Em vista dos problemas raciais, os enviados da ONU eram orientados a frequentar lugares públicos onde, antes, só negros ou só brancos podiam entrar. Tudo como forma de trazer a normalidade da convivência entre a população.

Seguindo essas orientações, Inge foi junto de Manoel, cabo-verdiano, almoçar num clube de críquete, um jogo inglês parecido com o beisebol, comum na África do Sul. Era um clube fechado, frequentado apenas por pessoas de cor branca, da elite sul-africana, ricos e poderosos. Um ambiente onde, antes, não se cogitava a presença de negros. Ela admite: “Fomos lá para afrontar. Os olhares que colocavam sobre nós eram aterrorizantes, pareciam dizer: ‘se pudéssemos, matávamos vocês’”. O preconceito se reproduzia entre as duas partes. Manoel dizia: “Agora nós podemos frequentar este lugar, vamos entrar…”. No restaurante, como em tantos outros, havia negros trabalhando como garçons, que relutavam em servi-los. O garçom negro demonstrava mais resistência em atender à mesa. Mesmo quando Manoel o chamava, demonstrava desagrado, porque ele estava acompanhado de uma mulher branca. “No caso, eu”, lembra Inge.

Ela relata a situação de medo e o perigo que passou em Johannesburgo. Nessa época, havia conflitos nas ruas e, para avisar a população de se proteger, soavam sirenes. Certo dia, estava andando, quando viu um grupo de negros correndo com pedaços de madeira e armas branca na mão. Eles gritavam e batiam no que encontravam pela frente. Com aquele som estridente do alerta disparado, a situação era “aterrorizante”, diz. “Eu me vi obrigada a entrar em uma loja, e a dona, de imediato, sem perguntar nada, me jogou no chão para me esconder e me proteger”, relembra Inge. E recorda de um momento bonito, como contraponto, quando o motorista que servia a equipe, um homem negro, da raça zulu, os convidou a visitar Soweto, um bairro de negros, para tomar café com a família dele. “Eu disse que meu marido também era negro e fui muito bem recebida”, relata.

Na sequência, as recordações são ilustradas por fotografias e objetos, expostos sobre a mesa central da sala – prova de que me aguardava para contar sua história. Sobre a primeira das fotos: “Aqui é a Ilha de Inhaca. Só era possível chegar de helicóptero militar, aqueles modelos sem as portas, abertos nas laterais, em que os passageiros iam presos por cintos de segurança, colados à parede do helicóptero. Hoje, a ilha é um centro turístico, mas, na época, não havia nada”. Foram para lá três ou quatro vezes e, numa delas, aconteceu mais um de tantos incidentes que, após vencidos os obstáculos, tornaram-se engraçados. O único meio de transporte possível na ilha era um trator. Detalhe: “O motorista adoeceu e, quando chegamos, nosso helicóptero foi usado para transportá-lo ao posto médico em Maputo”.

As duas ficaram lá, paradas, sem saber o que fazer, mas certas de que precisavam cumprir a tarefa de visitar os habitantes da ilha em suas casas. Sempre com bom-humor, Inge prossegue: “A Abina foi logo dizendo: ‘eu não sei dirigir isso’, mas comentou que já tinha visto o pai guiar um trator e que só havia duas marchas: frente e ré”. A joinvilense respondeu: “Também nunca dirigi, mas vamos fazer esse trator andar”. Abina orientava, Inge executava. Sob risos e se divertindo entre as recordações, descreve a cena, movimentando pés e mãos, revivendo aquele momento: “Botei a primeira marcha e, como só tem dois pedais, um para acelerar e outro para frear, consegui dirigir o trator”, ela compartilha, com expressão de orgulho.

Não são apenas fotos e objetos de arte que Inge mantém em casa até hoje. Ela preserva verdadeiras relíquias da sua atuação em terras africanas, como o documento de identificação para a missão Unavem, a camiseta da missão Onumoz e a de Observador Eleitoral, de 1994. Há, ainda, as capulanas com as cores da Frelimo e a foto de Joaquim Chissano, e a do partido Renamo, com a imagem de Afonso Daklama. Pausa para o café, e voltamos ao assunto que me levara ali. Foi entre os doces servidos à mesa, que continuei ouvindo as amargas histórias da África em guerra, da pacificação, das guerrilhas, do “desminar” e da eleição de Nelson Mandela, contadas por aquela que poderia ter levado a vida tranquila que sua posição permitia. Nascida em família tradicional, a menina Inge, filha de Edmundo e Rosa Doubrawa, estudou no Colégio Bom Jesus, e se fez mulher desbravadora de conceitos e preconceitos. Em alguns momentos, ouvi relatos do casal sobre assuntos que mereciam tratamento cauteloso por conta da posição diplomática que Gil exerceu, como quando receberam instruções da ONU para que integrantes das missões de paz não dessem informações a jornalistas: “Se muito do que a gente dizia e fazia fosse divulgado, poderia prejudicar o país onde estávamos”.

Na continuação, falávamos não só de guerra, mas de amor. A todo momento, Inge usa a primeira pessoa do plural, evidente demonstração do sentimento de carinho, cumplicidade, respeito e admiração pelo marido. Gil é um homem mais reservado, que domina sete idiomas, incluindo o português. Objetiva, Inge se volta para mim e comenta: “Você não sabe o quanto de história ele conhece e já viveu”.

Deixa de ser segredo que ele está escrevendo um livro de memórias. Quis saber mais sobre esse homem, hoje com 84 anos. “Quando o conheci, ele já era diplomata”, conta Inge. Com a convivência, ela foi conhecendo a rica história da vida dele: “Gil lutou para que as colônias de Moçambique, Angola, Guiné Bissau e Cabo Verde se tornassem independentes”. Filho de pais cabo-verdianos, nascido na Guiné Bissau, seu pai era administrador na colônia, onde havia também um governador português. Numa família de condição social alta, o pai pôde mandar as filhas para estudar em Portugal, como faria com Gil anos mais tarde.

Porém, a ida dele não foi exatamente nas mesmas condições tranquilas das irmãs. Envolvido com o movimento de libertação, ficou sabendo que seria preso pela Polícia Política Portuguesa (Pide), do governo de Antonio de Oliveira Salazar. Assim, embarcou em um voo com destino ao Senegal, onde permaneceu por dois anos, até conseguir bolsa de estudos para os Estados Unidos, fornecida pela Embaixada Americana em Dacar, por meio do African American Institut, de Nova York. As ameaças não intimidaram o jovem, que continuou a luta em favor da liberdade dos africanos e passou a fazer parte do grupo de representantes pela independência dos países dependentes de Portugal.

Gil morou no Cairo por quatro anos, de onde se deslocava para outros pontos da Europa e do Oriente, sempre com o mesmo objetivo: a liberdade do seu povo. Depois, viveu em Estocolmo. Nesses países, assim como na Inglaterra, angariava fundos para as lutas pela independência, junto com os comitês locais de apoio contra o colonialismo.

Povo alegre, apesar da miséria extrema

Voltando aos anos da África, Inge compartilha uma percepção tocante sobre aqueles tempos: “Na África, há uma pobreza extrema que, aqui no Ocidente, não conseguimos nem imaginar. Ainda assim, eles estão sempre sorrindo, dançando, e o que mais me chamou a atenção é que os bebês quase nunca choram amarrados à mãe. Vivem em favelas de nome ‘musseques’ – sem comparação com as nossas –, onde as pessoas andam com o pé no barro, dormem no chão sobre esteiras de palha trançada…”

Inge conta que, quando as mulheres iam para o hospital dar à luz, tinham que levar de casa a própria esteira para se deitar, o balde, os panos e a água. Quando saíam, juntavam tudo e carregavam de volta. Acrescenta que “lá era normal a mulher ter filho sozinha, sem ser casada. Dessa forma, ela mostrava que era fértil. A mulher fértil vale muito para eles. Isso fazia parte da mentalidade de da cultura africana à época em que vivi lá”.

Ainda hoje, ela fica indignada: “É inacreditável. A gente não imagina que isso exista. São situações cruéis, e mesmo assim elas são felizes”. Inge relembra com admiração a bravura da africana: “Nunca presenciei, em Moçambique, em meio à população mais pobre que pudesse existir, uma única mulher se queixando da vida. Em todas as favelas por onde andei, encontrava as crianças amarradas em ‘capulanas’ ao corpo da mãe. Não se via agressividade dos pais com as crianças. Cada qual com seus problemas familiares e tragédias pessoais, ainda assim um país de gente alegre”, conta. “Só trabalhei na cidade, mas o que vi foram crianças magras, desnutridas, com aqueles olhos enormes saltados dos rostos magros, brincando com bolotas de casca de coco como se fossem bolas de futebol. Imagine como devem ser as que vivem no interior…”

De outra parte, guarda a imagem de um povo submisso à pobreza e ao domínio, imerso de um sistema colonial. Sofriam com as guerrilhas, sempre acostumados a servir: primeiro a um, depois a quem viesse a assumir o governo do país. Sem conhecer outra realidade, viam aquilo como normal. “Nós é que tínhamos que reconhecer e fazê-los perceberem que deviam mudar de comportamento”, reflete Inge. Não se viam brigas, violência ou crimes. “Mesmo entre tantas guerrilhas, entre eles próprios, havia paz”, observa. O marido traz um registro pesado do que viu na África: “As pessoas não podiam plantar, porque os campos eram minados. Quantos perderam perna por andar sobre aqueles campos?”, e completa: “É horrível ver gente mutilada por todos os lados, sem saber quando e onde acontecerá o próximo acidente”.

Os anos seguidos entre cenas de miséria não endureceram o olhar de quem estava por lá. Inge conta que ela e Abina sempre conversavam sobre isso, quando viam, por exemplo, garotos com uma só perna jogando bola. “Isso que eles mostram”, referindo-se aos documentários reproduzidos pela televisão, “é assim mesmo, uma miséria que dói”. E faz um elogio ao Médicos Sem Fronteiras, “pessoas maravilhosas, voluntários que se dedicam a trabalhar para amenizar, o quanto podem, o sofrimento daqueles indivíduos”. Inge segue discorrendo sobre fatos ainda vívidos na memória: “Em certos dias, via-se tanta miséria que nós pensávamos: ‘não é possível que, com tudo isso, essas pessoas sejam capazes de rir, ainda brincam, namoram, fazem filho no meio de tanta desgraça”.

Passagem por Johannesburgo

Antes de começar a missão em Moçambique, Inge foi designada para auxiliar os colegas em Johannesburgo, a maior cidade da África do Sul, dando apoio à continuidade da organização do período pré-eleitoral. Pela primeira vez, ela confessa: “Passei por situações em que senti medo”. Em Johannesburgo, no ano de 1993, quando já se vivia o fim do apartheid, o clima era tenso. Em vista dos problemas raciais, os enviados da ONU eram orientados a frequentar lugares públicos onde, antes, só negros ou só brancos podiam entrar. Tudo como forma de trazer a normalidade da convivência entre a população.

Seguindo essas orientações, Inge foi junto de Manoel, cabo-verdiano, almoçar num clube de críquete, um jogo inglês parecido com o beisebol, comum na África do Sul. Era um clube fechado, frequentado apenas por pessoas de cor branca, da elite sul-africana, ricos e poderosos. Um ambiente onde, antes, não se cogitava a presença de negros. Ela admite: “Fomos lá para afrontar. Os olhares que colocavam sobre nós eram aterrorizantes, pareciam dizer: ‘se pudéssemos, matávamos vocês’”. O preconceito se reproduzia entre as duas partes. Manoel dizia: “Agora nós podemos frequentar este lugar, vamos entrar…”. No restaurante, como em tantos outros, havia negros trabalhando como garçons, que relutavam em servi-los. O garçom negro demonstrava mais resistência em atender à mesa. Mesmo quando Manoel o chamava, demonstrava desagrado, porque ele estava acompanhado de uma mulher branca. “No caso, eu”, lembra Inge.

Ela relata a situação de medo e o perigo que passou em Johannesburgo. Nessa época, havia conflitos nas ruas e, para avisar a população de se proteger, soavam sirenes. Certo dia, estava andando, quando viu um grupo de negros correndo com pedaços de madeira e armas branca na mão. Eles gritavam e batiam no que encontravam pela frente. Com aquele som estridente do alerta disparado, a situação era “aterrorizante”, diz. “Eu me vi obrigada a entrar em uma loja, e a dona, de imediato, sem perguntar nada, me jogou no chão para me esconder e me proteger”, relembra Inge. E recorda de um momento bonito, como contraponto, quando o motorista que servia a equipe, um homem negro, da raça zulu, os convidou a visitar Soweto, um bairro de negros, para tomar café com a família dele. “Eu disse que meu marido também era negro e fui muito bem recebida”, relata.

Guerra civil em Angola

Outra experiência marcante ocorreu em Angola. “Em meados de 1995, entrei na Ucah, organização de apoio da ONU, de desminagem e área de assistência humanitária, que fazia a desmilitarização dos guerrilheiros”. Essas pessoas não tinham registros de identificação e precisavam entregar as armas para receber documentos. Enquanto Gil ficava na capital, Luanda, Inge viajava para o interior e, a cada duas ou três semanas, voltava para encontrá-lo. A guerra civil em Angola iniciou-se em 1975, logo após a independência, e perdurou até 2002. O Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) e a União Nacional para a Independência Total de Angola (Unita) lutavam pelo poder. A vitória foi do MPLA.

Nessa missão, de nome Unavem, Inge tinha que recolher as armas dos soldados da Unita. Eram áreas perigosas, onde havia a mosca tsé-tsé. Foram seis meses, vendo miséria por todo lado: “A guerra devasta um país”. Mais do que qualquer mal ou conflito, o que mais assustava Inge em Angola era a mosca. Conhecido como a mosca do sono, esse inseto, quando pica, deixa a pessoa em estado letárgico até a morte. Inge conheceu um italiano e recorda, com tristeza, o sofrimento dele após contrair a doença. Os guerrilheiros vão para os campos de conflito com toda a família, mulheres e filhos. Elas lavam e cozinham para eles. Se mudam de local, a família também muda. “É por isso que vemos crianças sendo atendidas nos campos de guerra, junto com os guerrilheiros”, relata. Sobre a tarefa de desmilitarização em campo, Inge descreve como era esse novo ambiente: “Meus companheiros de trabalho eram um brasileiro e um italiano. Dormíamos em barracas abertas nas laterais, fizesse calor ou chuva”.

O clima em Angola é quente e úmido, durante todo o ano. No inverno, acontece o cacimbo, um período de invernagem com neblina grossa. As camas eram de acampamento militar, sem colchão, apenas com uma lona que se abria. Era a chamada cama de campanha. O chuveiro era improvisado, feito com furos em uma lata, e as necessidades fisiológicas eram feitas em banheiro turco.

A vida nesse lugar implicava saber lidar com a impotência diante da população e com os problemas dos colegas em missão. Nem todos que trabalham na área humanitária reagem da mesma forma e, em situações extremas, alguns são capazes de dar cabo da própria vida. “Soube que uma pessoa se jogou debaixo de um trem e outra deu um tiro na própria cabeça”, revela. “Outro caso grave foi o de uma moça do Sri Lanka. Ela teve um desequilíbrio nervoso e tirou toda a roupa do corpo. Como nós duas conversávamos muito, acabei sendo o seu único contato. Ela chamava por mim e, chorando, dizia que não queria voltar, porque achava que ia apanhar do marido.”

Inge foi transferida para um órgão chamado Travel por mais seis meses, para substituir o responsável que havia voltado ao país de origem, Indonésia, por problemas de saúde. Era um órgão que cuidava das passagens dos oficiais das Nações Unidas, quando repatriados, e da acomodação para os que chegavam. Qualquer pessoa em missão que entrasse ou saísse de Luanda precisava passar pelo serviço, que funcionava dentro de um contêiner. Nesse cargo, ocorreu uma situação que custou uma repreensão à brasileira. Perto de uma ponte, um carro passou por cima de uma mina, que explodiu, matando um jornalista inglês, um militar sobrinho do rei da Jordânia, o motorista e o intérprete que viajava com eles. Como responsável pelo setor, que fazia a liberação de passagens, Inge recebeu do rei da Jordânia uma correspondência, avisando que estava enviando um avião para buscar os restos mortais do sobrinho.

Como se revivesse a cena, segue a narrativa de forma acelerada: “Era uma quinta-feira e ele avisara que ia chegar no sábado, véspera da Páscoa, sendo que Sexta-feira Santa seria feriado. Como liberar o corpo em tão pouco tempo?”. Durante todo o dia, ela foi às repartições em busca dos funcionários angolanos, responsáveis por conseguir a liberação, mas, ao percorrer os setores burocráticos, só encontrava obstáculos. Uns diziam que não podiam fazer nada porque faltava luz, outros alegavam que não havia máquina de escrever, e outros tantos informavam que a documentação para despachar o corpo ia demorar uma semana.

O fato de falar português facilitava a comunicação e ela ia pegando as dicas para alcançar seu propósito. Por fim, conseguiu um médico para a autópsia. Faltava, por último, a assinatura do diretor do órgão responsável por liberar o translado do corpo. Em torno das 9 da noite, já com o prazo se esgotando, Inge chamou o marido e foram atrás do tal diretor. “Entramos no jipe, e eu ia me comunicando pelo rádio com a Unavem, para que soubessem por onde eu andava”. A informação se fazia necessária, segundo Inge, porque passariam por dentro de favelas ou lugares sem luz até chegar ao local e descobrir onde o homem morava. Num prédio escuro, ela subiu. Em uma mão, levava o papel para colher a assinatura e, na outra, uma lanterna. O responsável assinou os papéis, sem problema.

Quando tudo parecia resolvido e ela estava pronta para voltar, uma surpresa. “Cheguei lá embaixo e dei de encontro com um macaco. Arisco e bravo, preso a uma coleira, fazia as vezes de guardião do prédio.” Como fazer o animal sair dali? Gritou para o marido que fosse para uma entrada ao lado. Desse jeito, atrairia o macaco para lá. Rindo, Gil acrescenta que ia da abertura da porta para a janela: “Assim, na fúria de me atacar, o macaco se enroscava na pilastra em que estava preso”. Sem pensar, Inge fugiu pela porta pela qual entrou. Gil havia chamado a polícia das Nações Unidas para ajudar, mas quando chegaram, já estava fora de perigo. “Dali seguimos para fora da favela e fomos até Viana, a 20 quilômetros de Luanda, para deixar o documento e despachar o corpo no dia seguinte. O avião chegou e o corpo foi.”

Contada a história, resume: “Depois, recebi uma repreensão do chefe geral das Nações Unidas porque coloquei não só a minha vida em perigo, mas também a do Gil, que era diretor”. Eu, então, completei: “Mas a missão foi cumprida, e por uma brasileira”.

Cargo burocrático e menção honrosa

Passado algum tempo, recebeu convite para assumir um cargo administrativo. Consistia em prestar contas do gasto de combustível entre as Nações Unidas e a Sonangol, estatal do ramo petrolífero, responsável pela exploração do gás natural de Angola. “Significava a responsabilidade de administrar cerca de US$ 1 milhão gastos por dia pela ONU com combustível, aviões, carros, gás, lubrificantes de armas e toda a eletricidade na missão”, explica. “Era necessário comprovar o uso com notas fiscais e fazer relatórios sobre o destino desses valores: quem usou, que batalhão, no que foi consumido”, detalha. Por esse trabalho, recebeu menção honrosa da qual se orgulha até hoje, e chegou a ser convidada para a mesma função a ser exercida no Saara Ocidental, mas recusou. “Meu pai já não estava bem e eu desisti. Com o fim do contrato semestral, decidi voltar para o Brasil.”

Mesmo com a satisfação pela nova experiência nessa posição – em um escritório montado dentro de um contêiner, sem janelas –, não há dúvida de que o mais importante foram as ações humanitárias. “O trabalho na comunidade era mais apaixonante. Sentir-me útil para as pessoas era muito mais importante do que trabalhar na parte administrativa”, diz. De acordo com as exigências da ONU, nesse trabalho remunerado, mas com valor suficiente apenas para ajuda de custo, havia uma jornada de seis dias por semana a cumprir, com folga aos domingos. Administradora por natureza, ela tratou de organizar o tempo a seu favor “A cada três meses de trabalho, eu conseguia juntar sete dias de folga. Aproveitava para viajar e conhecer outros países da África”, revela. Foram oito anos vivendo na África. E ela garante que faria tudo de novo. Apenas uma ressalva: “Se voltasse hoje, talvez tivesse mais preocupação com as doenças”. Mesmo com a tristeza que vivenciou, garante que tudo foi compensador.

Entre as lembranças marcantes, cita o prazer de conhecer e jantar com Graça Machel, ativista política dos direitos humanos de Moçambique, que foi primeira-dama daquele país e depois, esposa de Mandela. Conta também que se sentavam à mesa de Joaquim Chissano, presidente de Moçambique, pelas relações diplomáticas do marido. Não menos emocionante foi fazer parte, como contratada da ONU, dos preparativos da recepção à princesa Diana, quando a inglesa fez uma visita humanitária a Angola, em janeiro de 1977. Mesmo não podendo participar do jantar oferecido à princesa, honraria que coube somente ao Gil, como membro da diretoria da ONU, estar entre os organizadores para os quais ela sorriu e a quem cumprimentou com aceno de mãos são registros inesquecíveis.

Descrição da foto para acessibilidade de pessoas com deficiência visual: Card com fundo azul. Na parte superior, há uma tarja preta com o nome do blog. Abaixo, o título “Espanha”,

Esta é a segunda vez que visito a cidade. A primeira aconteceu há cerca de cinco anos, durante uma viagem pela região. Conhecer as cachoeiras foi um prazer imenso e

Descrição da foto para acessibilidade de deficientes visuais: Card com fundo em vermelho-escuro. Na parte superior, há três fotos alinhadas horizontalmente. Da esquerda para a direita: O brasão real

Descrição da foto para acessibilidade do deficiente visual: Card com quatro mulheres usando camisetas pretas com o nome www.superlinda.com escrito nas costas, posicionadas de frente para a Torre de

Uma viagem a Portugal que se transformou em um reencontro com a literatura — e comigo mesma. Viajar é bom por tantos motivos — sair da rotina, aliviar

O objeto de hoje é um duende entalhado em madeira, uma peça numerada e assinada pelo artista Richard Massaccessi, da série “Duendes de la Patagonia”. Essa obra de arte